逆流性食道炎

逆流性食道炎とは

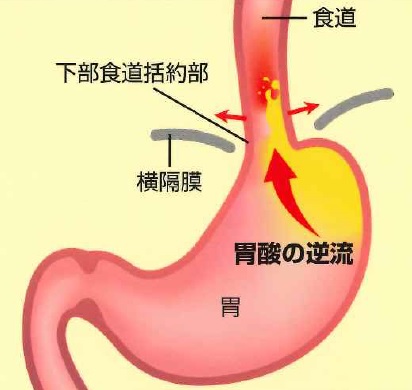

逆流性食道炎とは、胃酸が食道に逆流することにより、胸やけなどの症状や食道に炎症が起こる病気です。

胃には酸から粘膜を守る防御機能が働いています。

しかし食道にはこの防御機能がないため、何らかの原因で胃酸が食道に逆流すると、食道粘膜は強い酸である胃酸にさらされて炎症を起こします。

また、胃酸によって活性化されたタンパク質分解酵素が食道を傷つけます。

胃から食道への逆流が繰り返し起こると、食道の粘膜にただれや潰瘍が生じ、胸やけや呑酸などの不快な症状が起こります。

これが「逆流性食道炎」です。

代表的な症状

◆胸やけ

胃液や胃の内容物が食道に逆流すると、胸のあたりに焼けるような不快な感じがする胸やけが起こります。

◆呑酸(どんさん)

のどの辺りや口の中が酸っぱい、胃の中身が逆流する感じがする。

酸っぱい液体が口まで上がってきてゲップがでる「呑酸(どんさん)」という症状が現れることもよくあります。ひどい時は吐いてしまうこともあります。

◆のどの違和感(イガイガ感、ひりひりなど)

逆流した胃液で、のどに炎症が起こり、違和感や痛みを感じることがあります。ひどくなると食べ物が飲み込みづらくなったり、声がかれたりすることもあります。

◆頻繁にゲップが出る

頻繁に酸っぱいゲップが出る場合があります。

◆よく咳き込む

咳や喘息が起こることがあります。逆流した胃液が、のどや気管支を刺激したり、食道の粘膜を通して神経を刺激したりして起こると考えられています。

逆流性食道炎の治療を行うと、喘息の症状が改善する患者さんもいます。

逆流性食道炎の診断

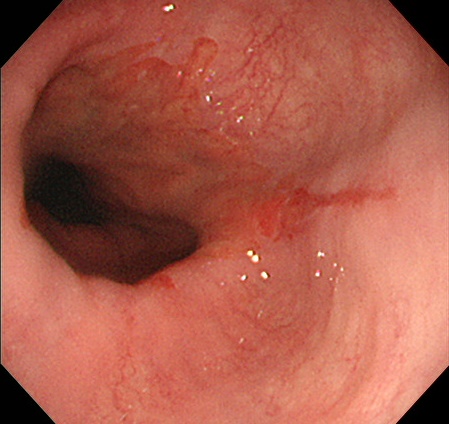

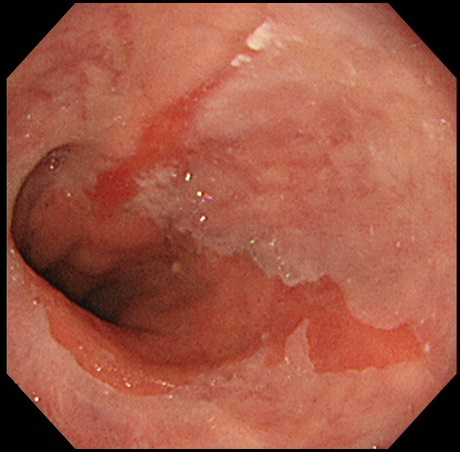

逆流性食道炎は、症状と内視鏡検査で判断します。

食道に炎症がなく、胸やけなどの症状だけを訴える患者さんは「非びらん性胃食道逆流症」と呼ばれています。

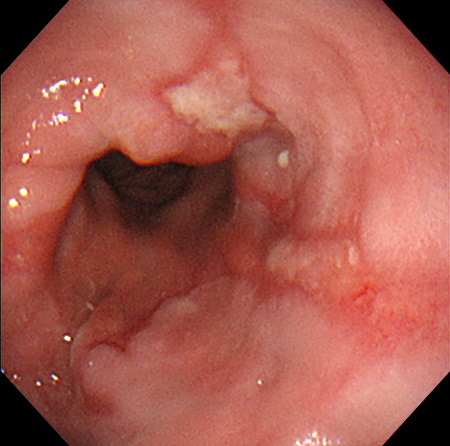

内視鏡検査

内視鏡検査は、食道の炎症の程度や食道が狭くなる、出血するなどの有無をみる検査です。そのほか、胃や十二指腸の病気も合わせて診断することがあります。

当院では細径の経鼻内視鏡検査(鼻からの胃カメラ)を行っています。

逆流性食道炎の治療

内視鏡検査で重症度判定を行い、胃酸を抑えるお薬を継続して内服することが主体となります。

●薬物療法

胃酸分泌抑制

プロトンポンプインヒビター(PPI)とよばれる酸分泌抑制薬を使用します。胃酸による刺激が抑えられ、非常に高い効果が得られます。

いしい内科・糖尿病クリニックでは、ラベプラゾールや、ランソプラゾールを多く処方しています。

改善がみられない場合には、タケキャブに切り替えて処方しています。

症状の出現タイミングや逆流の原因には個人差があるので、患者さん一人一人の症状に合わせてお薬の種類を変えたり、薬剤を組み合わせたり、服薬時間の工夫を行っています。

逆流性食道炎は、一度よくなっても、再発しやすい病気です。治療は、継続することが大切です。

なぜ治療が必要か?

治療により、さまざまな不快な症状が改善します。

がんなどの病気の予防にもつながります。

胸やけなどの症状は不快なものですし、他の意外な症状が逆流性食道炎によって起きていることもあります。

現在、逆流性食道炎に非常に効果的な薬があり、ほとんどの方は、こうした薬で症状をなくすことができます。

ただ、症状がなくなったからと自分の判断で治療をやめてしまうと、再発を繰り返すことが少なくありません。

不快な症状から解放され、再発しないようにするために、医師の指示を守って治療していきましょう。

また、逆流性食道炎を治療することは、食道の粘膜が胃の粘膜に変性するバレット食道、食道がんなどの合併症の予防につながると考えられています。

たとえはっきりとした症状を感じていなくても、逆流性食道炎の炎症の治療に取り組むことは大切なことです。

また、胸やけは、逆流性食道炎以外の病気でも起こることがあります。

きちんと検査を受けて、他の病気がないか、確認することが大切です。

生活の中で心がけること

■食生活を改善しましょう

◆胃液の逆流を起こしやすい食べ物を減らす

◆一度に食べすぎないように

食べ過ぎて満腹になりすぎると、胃の内圧が上がってしまい胃酸や胃内容の逆流が起こりやすくなります。

◆食後すぐに横にならない・寝る前に食べない

食後と夜寝ている間は胃酸がよく出ます。

加えて横になる姿勢だと、食道の位置が低くなり重力もかかりやすくなるため、胃酸が逆流しやすくなります。

■アルコール、コーヒー、緑茶を減らしましょう

■肥満を解消しましょう

■姿勢に注意しましょう

できるだけ前かがみにならない

■おなかを締めつけないようにしましょう

腹圧が上がり、胃酸の逆流の原因となります。

■喫煙を控えましょう

喫煙は食道運動の低下、腹圧の上昇を招きます。また喫煙により唾液中のアルカリ濃度が低下するため、唾液が食道に流れた時に胃酸に対する中和能力が落ちます。