盛岡バスセンターから徒歩1分

◆新型コロナウイルス感染症が疑われる方へ

インフルエンザと、新型コロナウイルス感染症を症状だけで区別するのは不可能です。

新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、当院では検査を行っておりませんので、盛岡市保健所の「受診・相談センター」へご連絡ください。

ご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には対応可能な医療機関を紹介されますので、受診を勧められた医療機関を受診してください。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、医師・看護師への感染防止の観点から、インフルエンザ診断キットによる検査は休止しています。

主に問診による臨床診断で、インフルエンザのお薬を処方いたします。

⇓ここからがインフルエンザについての紹介となります。

インフルエンザについて

インフルエンザとは

インフルエンザ感染症は、気道の粘膜などにインフルエンザウイルスが感染することで発症します。

毎年、12月下旬から3月中旬くらいまでが最も流行する時期です。

通常の風邪と異なり、40℃近くの高熱や喉の痛み、咳、そして筋肉痛や全身倦怠感などの重い症状が出てきます。

インフルエンザウイルスは潜伏期間が短く、そして感染力が非常に強力です。

また、体内に入ったウイルスは急速に増殖し、抵抗力の弱い小児や高齢者がかかれば命にかかわることも少なくありません。

インフルエンザの種類と原因

インフルエンザウイルスとして、ヒトに流行するのはA型とB型のインフルエンザです。

さらに、A型は変異により新型や亜型が生まれることがあるため、その場合はワクチンの効果がなくなってしまいます。

そして、定期的に発生するウイルス変異により、変異後は世界的な大流行に至ることがあります。

ウイルス感染の多くは、保菌者の咳やくしゃみにより周囲へウイルスがまき散らされ、それを吸い込んでしまうことが原因です。

特に冬の乾燥した季節になるとウイルスが浮遊しやすいため、冬にインフルエンザが流行しやすくなります。

インフルエンザの症状

インフルエンザウイルスに感染すると1~3日間くらいの潜伏期間を経て、突然38~40℃前後の高熱が出て発症します。

そして、全身倦怠感、悪寒、筋肉痛、関節痛、咳、鼻水、喉の痛みなどの諸症状が現れます。

時には胃腸へも影響が及び、下痢やおなかの痛みなどの消化器症状がでることもあります。

インフルエンザの検査

新型コロナウイルス感染拡大を受け、医師・看護師への感染防止の観点から、インフルエンザ診断キットによる検査は休止しています。

主に問診による臨床診断で、インフルエンザのお薬を処方いたします。

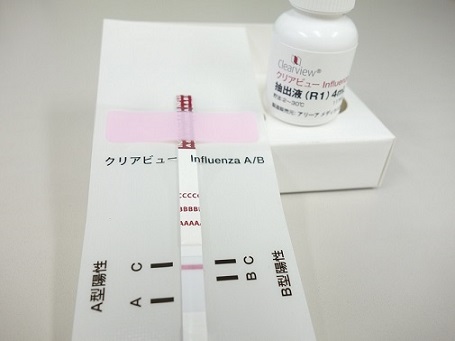

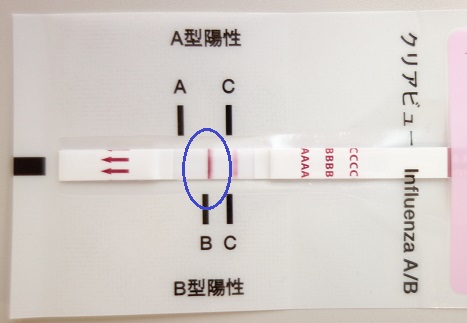

インフルエンザ診断キットで検査を行います。長めの綿棒で鼻や喉を数回擦って粘膜を採取し、そこにインフルエンザ特有のものが含まれているか検査します。当院では8分程度で結果が判明し、その場でウイルス感染の結果をお伝えすることができます。

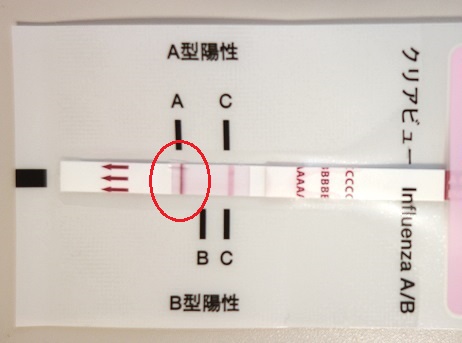

インフルエンザの診断

A型陽性

B型陽性

診断キットで陽性反応が出ればインフルエンザ感染の診断は確実ですが、発症して1日以内に検査した場合、実際に感染していたとしても陰性になる場合があります。そのため、検査の結果陰性であったとしても、患者さんの病歴や周囲の状況、発症している症状などから総合的に診断していきます。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、医師・看護師への感染防止の観点から、当面はインフルエンザ診断キットによる検査を見送らせていただきます。

インフルエンザの検査の際に長めの綿棒で鼻や喉を数回擦って粘膜を採取しますが、このときどうしてもくしゃみをしてしまいます。飛沫を浴びて新型コロナウイルスに感染する恐れもあるので、医師・看護師への感染防止の観点から、主に問診による臨床診断で、インフルエンザのお薬を処方いたします。

インフルエンザの合併症

合併症として肺炎や脳炎が見られます。肺炎は高齢者がかかりやすく、発症後は呼吸困難や低酸素血症に陥り、そして死に至る確率も決して低くはありません。合併症へ至らないようにするには、なによりインフルエンザ自体を予防することが肝要で、そのためには インフルエンザ予防接種を予め受けておくことが大切です。

インフルエンザの治療法

主に抗インフルエンザ薬による治療を行います。使用する薬は、ゾフルーザ、タミフル、イナビルなどを使用します。いずれもウイルスの増殖を抑える効果があり、発病後48時間以内に服用すると効果的です。効果は非常に高く、また肺炎等の合併症を併発するリスク

も低いことが試験によって確認されています。

当院では患者様の状況をみてベストな薬剤をお勧めいたします。もちろん、ご希望の薬剤がございましたら可能な限りご希望に添えるようにいたします。

当院では、1回の内服で治療する、ゾフルーザの院内処方が可能です。

インフルエンザの検査とゾフルーザの院内処方 3310円(初診料、検査料など含む 3割負担分)

また、インフルエンザによる諸症状を抑えるために対症療法を行うこともあります。対症療法としては、悪寒、関節痛に対して麻黄湯を処方したり、他の風邪症候群と同様に解熱鎮痛剤や咳止め等を処方します。

インフルエンザ発症後の経過

個人差がありますが、およそインフルエンザ発症から3日程経つと体内のインフルエンザウイルスが減少し始め、そして3~5日後あたりに解熱し始めます。炎症の程度により軽い喉の痛みや違和感も残りますが、起き上がれる程には回復します。 ただし、体力が完全に回復するにはさらに時間が必要で、最低1週間は回復期間としてみておいたほうが無難です。ただし、高齢者や他の慢性疾患を患っている人であれば、回復期間はさらに多めに見積もっておいたほうが良いでしょう。

インフルエンザの注意点

ご自宅でできるだけ安静にしてください。体力を低下させる行動は極力避け、栄養価が高くまた消化の良い食品をとることが大切です。また、解熱して起き上がれるようになったとしても、ウイルス自体は体内にまだ残っていることが多いため、しばらく人との接触は避けたほうが良いとされています。

熱が下がった後もしばらく家で休むことも大切です。

目安としては熱が下がってからも2日間の自宅療養を心がけましょう。